奥多摩新四国88ヶ所:最新版

◆奥多摩59番・塩船観音寺。青梅市塩船にあり、本堂は今や貴重な茅葺屋根を有する。 2026. 1

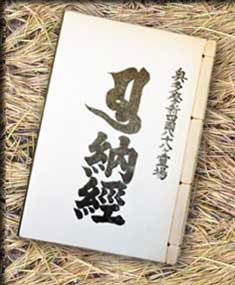

かつて復刻された専用納経帳。

しかしもう在庫は無いと云う。

下記のA5版のPDFファイルをダウンロードして作成する専用納経帳が便利ですので、ご利用下さい。

◆この札所専用の納経帳で、中は既に本尊と寺院等の名前が印刷されている。あとは朱印を頂くだけなので便利である。住職不在でも家族の方がいれば概ね朱印は頂ける。また、無住、廃寺、在家なども結構あり、自分で押す札所もあるので、出来れば朱肉を持参した方が良い。

また、時代の変遷により、石仏場所、朱印場所が移転したところもあり、納経帳の墨書きと実際が違ってしまった札所もあるが、朱印は今の札所で頂ける。

◆【写真左】 昭和46年に出された納経帳で、多少、1番に残されているかも知れません(推測)

【写真右】の納経帳は、41番・龍円寺が2009年11月の大師堂落慶に合わせ、檀家から寄進された復刻版である。また「南無大師遍照金剛」ののぼり旗は在庫有り。頒布は寺による。

また自前の納経帳では、寺院により対応が異なるが、在家などの場合、朱印のみとなる。

◆専用納経帳は、1番から順番になっている訳ではなく、開創当時の遍路順になっているので、番号は順不同です。

◆下は、その遍路順や朱印所が書かれたPDFファイルで、A4横サイズです。 印刷し、半分にカットして、専用納経帳の表紙の裏などに貼ってご利用下さい。

◆専用納経帳が手に入らない場合にご利用下さい。間違いなどを改訂したA5サイズの納経帳のPDFファイルです。

◆データ容量が大きいので、前半、後半に分けてあります。全部で50枚です。

◆コンビニなどで印刷し、半分に折り、パンチなどで穴をあけ、ヒモやリングで閉じてご使用ください。

◆ 参考資料:奥多摩札所の参拝案内図で、A3横版にしたPDFファイルです。

開創当時、1部50円で販売していたようで、昭和9年当所の札所を見る事ができ、実際は51cm×36cmの大きさです。またこの地図が発行される頃には、既に数ヵ所の札所移転が行われたようです。◆奥多摩遍路の参考にご利用下さい。

◆ 参考資料:奥多摩札所の地域別案内図で、開創後、霊場の本を出版した桜沢氏の巻尾に付随された地図をA3横版にしたPDFファイルです。

◆奥多摩遍路の参考にご利用下さい。

| 札 所 | 備 考 |

| 1番・小山家 | ・小山宅は、羽村駅東口を出て左に行くと、駅のホームが切れる頃にお宅があり、その隣りに大師堂がある。 専用納経帳も多少残されているかも? |

| 2番・天明寺 (前橋市) | ・●開山所は、2024.10..22で終了となり、1934年から凡そ90年の歴史に幕を閉じました。 以後は、天明寺に移管されました <問合せは、天明寺=前橋市池端町503 027-252-1313 > ・●令和8年1月現在、移管された札所2、87、88番など5ヶ所の朱印について、 朱印の摩耗が激しく、その整備のため、朱印の受付は見合わせとの事です。 (天明寺より連絡を頂きました) |

| 3番・地蔵院 | ・庫裡で |

| 4番・加藤家 | ・朱印有 |

| 5番・西勝院 | ・庫裡で |

| 6番・島田家 | ・朱印有。 大師堂は4番の加藤家を過ぎた突き当りの敷地内、留守多し |

| 7番・宝光寺 | ・朱印は64番の観音寺で。 石仏は宝光寺左手の地蔵堂内 |

| 8番・花蔵院 | ・庫裡で。 番外・十夜橋霊場の朱印も管理 |

| 9番・長光寺 | ・庫裡で。 涅槃石仏は本堂左手の慰霊堂内 |

| 10番・浄心寺 | ・庫裡で。 朱印は事前に電話予約する。(0429-72-3937) |

| 11番・岩蔵温泉 儘多屋 | ・朱印は受付で。 大師堂は道向かいの池のほとり。月曜は定休 |

| 12番・日原籠岩 | ・朱印は鍾乳洞入口で管理。 ほか30番と61番も管理。赤のスタンプ台なので朱肉持参が良い |

| 13番・天沢院 | ・庫裡で |

| 14番・吉岡家 | ・東禅院(関東108地蔵106番)南西側に大師堂あり、朱印は堂内、自分で押す |

| 15番・常福寺 | ・庫裡で。 大師堂は本堂の左手の奥の高台に。 境内の聖徳太子堂は毎年11/3祭礼 |

| 16番・金蔵寺 | ・通常無住、朱印は64番の観音寺で |

| 17番・大徳院 | ・通常無住、朱印は70番の梅岩寺で |

| 18番・福昌寺 | ・庫裡で |

| 19番・慈恩寺 | ・通常無住、朱印は、70番の梅岩寺で |

| 20番・常福院 | ・朱印は、常福院参道入口の庫裡で。 大師堂は庫裡の近くに |

| 21番・円通寺 | ・庫裡で |

| 22番・心月院 | ・通常無住、大師堂内に朱印。自分で押すが、番号印と宝印のみ。寺印は青梅市駒木町の寿香寺で 朱肉がへたっている場合があるので、朱肉持参が良い |

| 23番・密厳院 | ・● 朱印は52番の金乗院で 2025/5頃より。 大師堂は密厳院境内 |

| 24番・新光寺 | ・庫裡で |

| 25番・小曽木一丁目会館脇 | ・朱印は、天寧寺(青梅市根ヶ布1-454)で |

| 26番・原島家 御岳山上 | ・朱印は、御岳ケーブルで上がった原島荘で管理。 大師堂は玄関脇に31番と並んで安置 |

| 27番・長泉院 | ・通常無住、朱印は寺の南側の鶴岡宅(0428-78-9665)が管理 |

| 28番・智観寺 | ・庫裡で |

| 29番・東福寺 | ・庫裡で。 大師堂は東福寺不動堂の右手に |

| 30番・日原鍾乳洞内 舟底岩付近 |

・朱印は、12番と同じ鍾乳洞入口で管理 石仏は鍾乳洞内舟底岩あたり、 弘法大師学問所として紹介されている |

| 31番・原島家 御岳山上 | ・朱印は26番と同じ原島荘で |

| 32番・歓喜寺 | ・通常無住、朱印は檀家の小形宅(岩渕自治会館の真向かい)。 歓喜寺に朱印場所の地図有。 また63番の朱印も管理。歓喜寺は毎月第一日曜日の午前中、境内草刈り時に朱印可能。 |

| 33番・宗禅寺 | ・庫裡で。 奥多摩本尊は本堂左手の薬師堂内 |

| 34番・持田家 | ・朱印は持田宅で。大師堂は、庭の高台に安置 |

| 35番・豊岡温故公園内 | ・朱印は、74番の蓮花院で。 温故公園内の高台には2つお堂が建つが、北側のお堂に35番を安置。 普段は葉が生い茂り目立たないが冬は目立つ |

| 36番・多聞院 | ・庫裡で |

| 37番・慈勝寺 | ・庫裡で |

| 38番・安楽寺 | ・庫裡で |

| 39番・長福寺 | ・朱印は、近くの丹三郎屋敷の原島家で管理 |

| 40番・北島家前の参道 | ・朱印は、大師堂内で自分で押す |

| 41番・龍円寺 | ・庫裡で。2009年篤信家により奥多摩霊場「南無大師遍照金剛」ののぼり旗が寄進された。頒布は寺による |

| 42番・清照寺 | ・庫裡で |

| 43番・青梅の東光寺 | ・庫裡で |

| 44番・明光寺 | ・庫裡で |

| 45番・能仁寺 | ・45番の石仏は無いが、朱印は、まず山門左手の不動堂または本堂に参拝の上、書院へ申し出る |

| 46番・入間の東光寺 | ・庫裡で |

| 47番・宝玉院 | ・庫裡で |

| 48番・三ツ井戸大師 | ・朱印は、72番の普門院で。 石仏は三ツ井戸大師堂内で、真ん中は昔からの弘法大師像でその両側に、奥多摩48番が安置されている。お堂は毎月21日に開き、毎年8/21は祭礼があるとか |

| 49番・即清寺 | ・庫裡で |

| 奥多摩四国奥乃院 | ・朱印は49番の即清寺で(専用納経帳)。 大師堂は山内88ヶ所石碑の33番付近 |

| 50番・宝泉寺 | ・庫裡で。大師堂は、渡り廊下をくぐった正面に建つ |

| 51番・石倉院 | ・通常無住。朱印は、竜昌山 高徳寺(小曽木4-28)で |

| 52番・金乗院 | ・庫裡で。他に65番,67番,77番,79番も管理、23番の朱印も管理 |

| 53番・佛眼寺 | ・庫裡で |

| 54番・金剛寺 | ・庫裡で |

| 55番・飯能の清泰寺 | ・庫裡で |

| 56番・入間の清泰寺 | ・庫裡で |

| 57番・円泉寺 | ・庫裡で |

| 58番・円照寺 | ・庫裡で |

| 59番・塩船観音寺 | ・本堂前の納経所で |

| 60番・大光寺 | ・庫裡で |

| 61番・日原籠岩 | ・朱印は、鍾乳洞入口で。12番,30番も同じ管理 |

| 62番・長久寺 | ・● 通常無住、朱印は、寺南側の長久寺役員の吉川宅, 2025/4より。 変更になる場合も有 |

| 63番・岩井堂観音脇 | ・朱印は、観音堂前の道路を東に進んだ、32番管理の小形宅で、印は自分で押す。2024/1より |

| 64番・観音寺 | ・庫裡で。 他に7番,16番も管理 |

| 65番・金乗院 | ・庫裡で |

| 66番・金仙寺 | ・庫裡で |

| 67番・金乗院 | ・庫裡で |

| 68番・実蔵院 | ・庫裡で |

| 69番・高正寺 | ・庫裡で。 石仏は本堂裏山の中腹、五重塔の左側に露座で。 眺望良し |

| 70番・梅岩寺 | ・庫裡で |

| 71番・雲慶院 | ・寺務所で |

| 72番・普門院 | ・庫裡で |

| 73番・佛蔵院 | ・庫裡で |

| 74番・蓮花院 | ・庫裡で。 他に76番,35番も管理 |

| 75番・平等院 | ・庫裡で |

| 76番・蓮花院 | ・庫裡で |

| 77番・金乗院 | ・庫裡で |

| 78番・慶性院 | ・庫裡で |

| 79番・金乗院 | ・庫裡で |

| 80番・清水家の山中 | ・朱印は蔵のある清水久次郎宅で。 大師堂は清水工務店向かいの山の中腹で赤茶色をしている |

| 81番・大徳院 | ・朱印は小林燃料店で。 大師堂はその裏山で鳩ノ巣トンネルの真上に位置する、時々猿が出る |

| 82番・大沢家の山中 | ・朱印は渓山窯で。留守多し (朱印依頼は、0428-83-2176 に連絡し訪問日を予約する) 大師堂は裏手 |

| 83番・周慶院 | ・庫裡で |

| 84番・弁天狭バス停の奥 | ・朱印は、83番の周慶院で管理。 大師堂は、井登屋商店の向かい側の奥に |

| 85番・小林家の山中 | ・朱印は、83番の周慶院で管理。 大師堂は小林宅の手前の山の上。眺望良し |

| 86番・永昌院 | ・庫裡で。主に土日在宅か? |

| 87番・天明寺 | ・● (札所2番と同じ扱い) |

| 88番・天明寺 | ・● (札所2番と同じ扱い) |

| 番外・福生院 | ・庫裡で (番外霊場鯖大師) |

| 番外・十夜橋(トヤガハシ) | ・朱印は、8番の花蔵院で。赤茶色の大師堂は、旧鳶巣橋南側の端に安置。万場橋バス停の向かい側 |

| 一本杉霊場 | ・●朱印は、天明寺で(専用納経帳) 。 一本杉霊場は、四国の「弘法大師手植えの杉」になぞらえ、奥多摩霊場開創のおり、四国 善通寺の蓮生大僧正が来られて「一本杉霊場」が作られた。 その際、大僧正と 武田弥兵衛氏たちは、数日かけて奥多摩霊場を遍路したと云う |

| 奥多摩修行大師 | ・●朱印は、天明寺で(専用納経帳のみで、札所2番と同じ扱い) |

| --- | |

| ○ お尋ねはこちら | |

厚さ1cm以上ある納経帳。一般的な差し替えとは一線を隔す貴重な資料でもある。